조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 詩人 대학교

목차

교과 연계표

| 구분 | 교과 | 단원 |

|---|---|---|

|

중학교 |

|

작품 비평과 소통 |

|

고등학교 |

국어Ⅰ |

작가의 개성 이해와 작품 감상 |

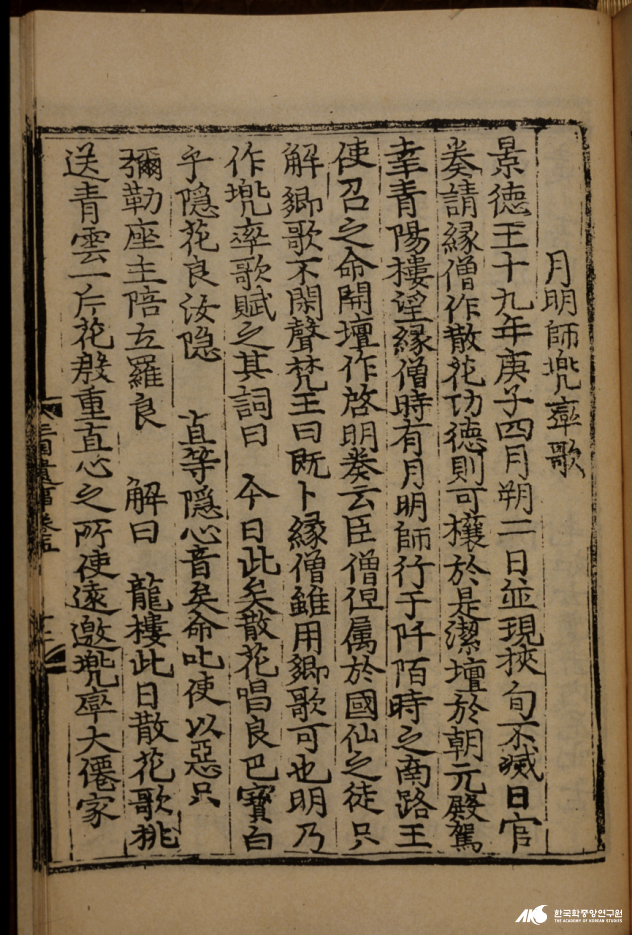

글자 옷을 입은 민요, 향가

향가는 향찰로 썼기 때문에 한자를 아는 사람이 기록하거나 창작할 수 있었습니다. 따라서 당시 수준 높은 교육을 받아야만 향가를 지을 수 있었지요. 그러나 처음부터 향가가 교육 수준이 높은 사람들에 의해 창작된 것은 아니었습니다.

전해 오는 향가 중에 가장 오래된 작품은 「서동요」입니다. 이 노래는 어린아이들도 쉽게 따라 부를 수 있는 민요의 형태를 지니고 있었습니다. 그러니까 민요로 불리던 것이 누군가에 의해서 기록으로 남게 된 것이지요. 「서동요」 외에도 지은이가 알려지지 않은 「풍요」, 월명사가 지은 「도솔가」, 견우 노인이 지었다는 「헌화가」 등은 모두 형식이 「서동요」와 비슷했습니다. 아주 짧은 4구 형식의 노래인데 이를 두고 4구체 향가라고 부릅니다. 결과적으로 신라 향가는 민요에서 출발했다고 할 수 있습니다.

시간이 흐르면서 향가에도 변화가 나타나기 시작했습니다. 4구체였던 향가가 그 두 배인 8구체 형식으로 발전한 것입니다. 8구체 향가로는 「처용가」와 「모죽지랑가」가 있습니다. 「처용가」는 처용이 아내를 범한 역신을 물리치기 위해서 지어 부른 노래로 사악한 귀신을 물리치는 벽사의 의미를 지니고 있습니다. 또한 「모죽지랑가」는 죽지랑의 죽음을 추모하면서 득오곡이 부른 노래이지요. 8구체 향가는 두 작품 이외에 현재 남아 있는 작품은 없습니다.

신라 향가 중에서 가장 발달된 형태는 10구체 향가입니다. 10구체 향가는 8구체 향가에 2구를 덧붙여 만든 것인데 마지막 2구의 첫머리에는 ‘아아’, ‘아으’ 같은 감탄사가 위치해 있습니다. 따라서 10구체 향가의 형태는 4구—4구—2구, 세 부분으로 나누어지지요. 어떤 학자는 이처럼 세 부분으로 나뉘는 형태가 이후에 초장—중장—종장의 형태를 갖춘 시조의 형식으로 발전한 것은 아닌가 하는 의견을 내놓기도 했답니다. 신라 향가 중에서 가장 많이 남아 있는 형태는 10구체 향가로서 ‘사뇌가’라는 별명을 지니고 있습니다.

향가를 짓던 신라의 지식인은 누구?

이제 여러분이 처음 제기했던 질문, 향가의 작가는 누구였는지 밝혀 보겠습니다. 민요의 형식인 것을 배제하면 향가의 작가는 대개 화랑과 승려가 많았습니다. 특히 10구체 향가는 대부분이 이들에 의해 창작되었습니다. 신라가 화랑의 나라였고 불교를 숭상하는 나라였기에 화랑과 승려가 지은 작품이 많았던 것입니다. 그리고 이들은 향찰을 자유자재로 구사할 줄 아는 지식인층이었기에 무난하게 작품을 창작할 수 있었습니다.

스님이 지은 아름다운 10구체 향가

자, 이제 10구체 향가 중에서 여러분이 쉽게 이해할 만한 작품 한 편을 감상해 보도록 하겠습니다. 월명사가 지은 「제망매가」입니다. 이 작품은 죽은 누이의 제사를 지내며 애도의 뜻을 담은 작품입니다.

이 작품에서 시적 화자는 누이를 잃은 슬픔을 지니고 있습니다. 시를 지은 사람은 월명사로 신분이 승려였지만 혈육에 대한 정은 남달랐습니다. 누이의 갑작스러운 죽음에 깊이 상심을 했던 것입니다. 3~4구의 “나는 간다는 말도 / 못다 이르고 어찌 갑니까”에서 ‘나’는 바로 죽은 누이를 가리키고 있습니다. 더군다나 누이는 어린 나이에 요절한 것으로 보입니다. “어느 가을 이른 바람”이라는 구절은 누이가 일찍 세상을 떠났음을 비유적으로 표현하는 것입니다. 누이가 어려서 죽은 것이 시인의 마음에 큰 상처로 남은 것입니다.

시인은 인간 삶에 대한 무상감을 자연 현상에 빗대어 표현하고 있습니다. “이에 저에 떨어질 잎처럼 / 한 가지에 나고 / 가는 곳 모르온저”라는 말에서 같은 부모 밑에서 태어났지만 세상을 떠날 때는 가는 곳을 알 수 없다는 것이 참으로 허망하다고 느끼고 있지요.

그렇다면 시인은 어떻게 혈육을 잃은 슬픔을 극복했을까요? 답은 마지막 구절에 있습니다. 9구에 제시된 ‘미타찰’은 불교에서 사용하는 말로 아미타불이 있는 서방정토를 가리킵니다. ‘아미타’란 이름은 산스크리트어의 ‘아미타유스’에서 온 말로 ‘무한한 수명을 가진 것’이란 뜻입니다. 한자로는 무량수, 무량광 등으로 알려져 있는데 절에 가면 흔히 무량수전이라는 건축물을 볼 수 있지요. ‘아미타’는 원래는 도를 깨우치던 보살이었습니다. 오랜 수행의 결과 현재는 극락 세계에 머물고 있다고 알려져 있지요. 따라서 아미타불이 있는 미타찰은 죽음에 대한 고통과 두려움이 없는 세계입니다.

시인이 “미타찰에서 만날 나”라고 표현한 것은 일단 누이가 ‘미타찰’로 갔을 것이라는 믿음이 있으며, 자신도 언젠가 불법을 닦아 미타찰로 갈 것이라는 의지를 나타냈다고 볼 수 있습니다. 그리고 이를 위해서 무엇보다도 도를 닦는 것이 현재 자신이 해야 할 일이라고 생각한 것이지요. 결국 시인은 혈육을 잃은 슬픔을 누이를 다시 만날 것이라는 믿음으로 극복하고 있습니다.

자, 어떻습니까. 현재 우리가 읽고 쓰는 시에 못지않게 격조 있고 아름다운 시이지요? 이처럼 신라 향가, 특히 10구체 향가는 정제된 형식미를 갖추고 아름다운 인간의 정서를 표현해 낸 우리 문학의 유산입니다.

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.